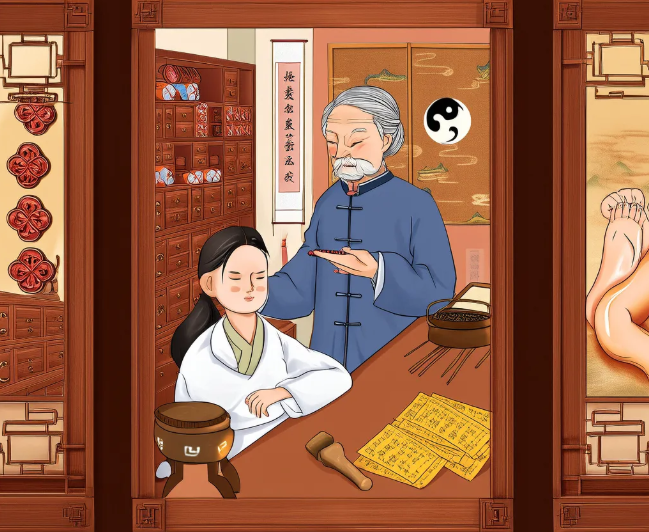

中医调理肠胃不适的核心原理基于整体观念和辨证论治,认为肠胃功能与人体气血运行、脏腑协调密切相关。以下是中医调理肠胃不适的主要理论依据:

1. 脾胃为“后天之本”

中医认为,脾胃是气血生化之源,负责将食物转化为精微物质(气血),并输布全身。若脾胃功能失调,则会导致气血不足、运化失常,引发腹胀、腹泻、便秘、食欲不振等症状。

胃主受纳、腐熟水谷:胃负责接收和初步消化食物。

脾主运化、升清:脾将胃初步消化的水谷精微进一步吸收并输布全身,若脾虚则出现“清气不升、浊气不降”,导致腹胀、大便黏腻。

调理原则:通过健脾益气、和胃消食,恢复脾胃的受纳与运化功能。

2. 调和阴阳与气血平衡

中医强调“阴阳平衡、气血调和”是健康的基础。肠胃不适常与气血瘀滞、寒热失调相关:

寒湿困脾:脾胃受寒或饮食生冷,导致寒湿内生,表现为胃痛喜温、腹胀便溏。

湿热蕴结:饮食油腻或嗜酒,湿热内生,表现为口苦、胃灼热、大便黏腻。

气血不足:脾胃虚弱导致气血生化不足,表现为乏力、面色萎黄、食欲差。

调理原则:根据具体证型(如寒湿、湿热、气虚等),采用温中散寒、清热利湿、补气养血等方法。

3. 五行与脏腑关联

中医五行学说认为,脾胃属土,与心(火)、肝(木)、肾(水)等脏腑相互关联:

心火生脾土:心阳不足可影响脾胃运化功能,导致胃寒、腹痛。

肝木克脾土:肝气郁结(如情绪压力)可导致肝胃不和,表现为胁肋胀痛、嗳气反酸。

肾阳温煦脾胃:肾阳不足可致脾肾阳虚,表现为畏寒、腹泻、腰膝酸软。

调理原则:通过疏肝理气、温补肾阳、调和心脾,恢复脏腑间的协调关系。

4. 经络与穴位调理

中医认为,经络是气血运行的通道,肠胃功能与特定经络(如足阳明胃经、足太阴脾经)密切相关。通过刺激相关穴位可调节肠胃功能:

中脘穴(胃募穴):温中健脾、和胃止痛。

足三里穴(胃经合穴):健脾胃、调气血、增强体质。

天枢穴(大肠募穴):调理肠道、缓解便秘或腹泻。

神阙穴(肚脐):温阳散寒、调理脾胃虚寒。

调理原则:通过针灸、艾灸、按摩等方法刺激穴位,疏通经络,促进气血运行。

5. 情志与肠胃功能

中医认为“思虑伤脾”,长期压力、焦虑或情绪波动会损伤脾胃功能。例如:

肝气郁结:情绪压抑导致肝气犯胃,表现为胃痛、嗳气、食欲差。

思虑过度:思则气结,影响脾的运化功能,导致腹胀、腹泻。

调理原则:通过疏肝解郁(如柴胡疏肝散)、调畅情志(如冥想、运动),改善肠胃功能。

6. 饮食与生活习惯调养

中医强调“药食同源”,饮食调养是调理肠胃的基础:

健脾食物:山药、莲子、茯苓、小米粥等,可健脾益气、助消化。

消食食物:山楂、陈皮、萝卜汤等,可消食导滞、缓解腹胀。

禁忌食物:生冷、辛辣、油腻、酒精等,易损伤脾胃。

调理原则:结合体质选择食材,规律饮食,避免暴饮暴食。

7. 辨证论治与个体化治疗

中医强调“因人制宜”,根据患者体质、症状和病因制定个性化方案:

脾胃虚寒:用理中汤、附子理中丸温中散寒。

肝胃不和:用柴胡疏肝散疏肝理气。

食积不化:用保和丸消食导滞。

脾虚湿盛:用参苓白术散健脾祛湿。

调理原则:通过辨证分型,精准用药或食疗。

总结

中医调理肠胃不适的核心是:

恢复脾胃的受纳与运化功能;

调和脏腑、经络、气血的平衡;

结合饮食、情志、生活习惯综合干预。

通过药物、针灸、食疗、按摩等手段,达到“扶正祛邪、标本兼治”的效果。