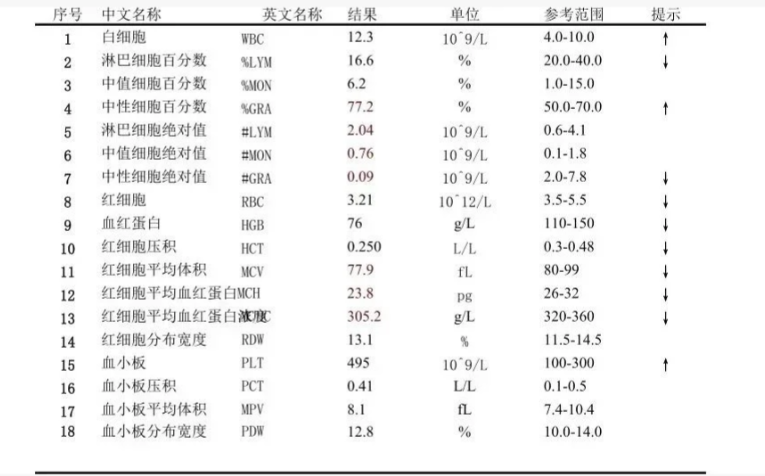

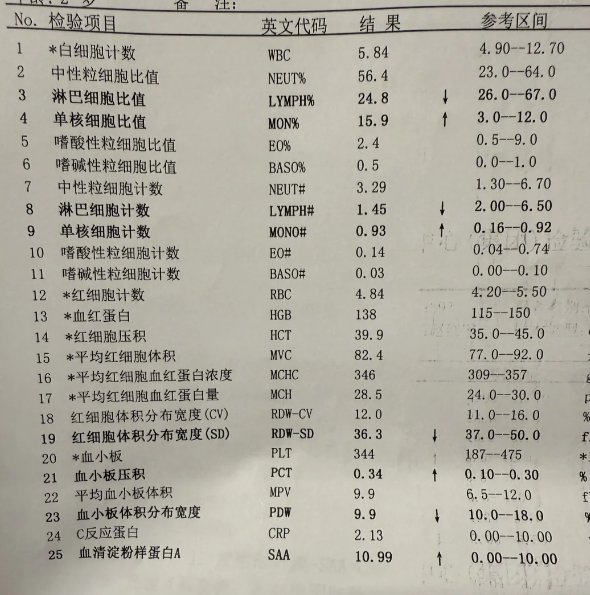

手把手教你如何看懂血常规化验单的详细指南,结合常见指标和临床意义,帮助你轻松解读报告:

一、血常规报告的三大核心部分

血常规报告主要包含以下三类指标:

红细胞相关指标(判断贫血)

白细胞相关指标(判断感染类型)

血小板相关指标(判断凝血功能)

二、逐项解读血常规指标

1. 红细胞相关指标

指标 正常范围 临床意义

红细胞计数(RBC) 男性:4.3-5.8×10¹²/L<br>女性:3.8-5.1×10¹²/L 反映血液携氧能力。<br>升高:脱水、高原反应、真性红细胞增多症。<br>降低:贫血(缺铁、慢性病等)。

血红蛋白(Hb) 男性:130-175g/L<br>女性:115-150g/L 直接反映贫血程度。<br>降低:缺铁性贫血、地中海贫血、慢性病。<br>升高:脱水、肺病。

红细胞压积(HCT) 男性:40%-50%<br>女性:35%-45% 血液中红细胞占比。<br>降低:贫血;升高:血液浓缩(如脱水)。

平均红细胞体积(MCV) 80-97fL 判断贫血类型:<br>MCV低:小细胞贫血(缺铁、地中海贫血)。<br>MCV高:大细胞性贫血(维生素B12缺乏)。

2. 白细胞相关指标

指标 正常范围 临床意义

白细胞总数(WBC) 4.0-10.0×10⁹/L 升高:细菌感染、炎症、应激(如手术、烧伤)。<br>降低:病毒感染、自身免疫病、药物影响(如化疗)。

中性粒细胞(NEUT%) 43%-76% 升高:细菌感染(如肺炎、尿路感染)。<br>降低:病毒感染、骨髓抑制。

淋巴细胞(LYMPH%) 20%-40% 升高:病毒感染(如流感、乙肝)、慢性感染。<br>降低:免疫缺陷(如HIV)。

单核细胞(MONO%) 3%-10% 升高:慢性感染(如结核)、恢复期炎症。

嗜酸性粒细胞(EOS%) 0.5%-5% 升高:过敏(如哮喘)、寄生虫感染。

3. 血小板相关指标

指标 正常范围 临床意义

血小板计数(PLT) 100-300×10⁹/L 升高:炎症、感染、骨髓增殖性疾病。<br>降低:血小板减少症(如免疫性血小板减少症)、再生障碍性贫血。

平均血小板体积(MPV) 7.4-12.5fL 升高:血小板新生(如炎症恢复期)。<br>降低:骨髓造血功能低下。

三、常见问题快速判断

1. 如何判断是细菌感染还是病毒感染?

细菌感染:

白细胞总数(WBC)↑

中性粒细胞(NEUT%)↑

淋巴细胞(LYMPH%)↓

病毒感染:

白细胞总数(WBC)正常或↓

淋巴细胞(LYMPH%)↑

2. 如何判断贫血类型?

缺铁性贫血:

血红蛋白(Hb)↓

红细胞平均体积(MCV)↓

红细胞平均血红蛋白量(MCH)↓

维生素B12/叶酸缺乏性贫血(巨幼红细胞性贫血):

MCV↑、MCH↑

地中海贫血:

Hb↓、MCV↓、网织红细胞计数正常或轻度升高。

3. 血小板异常需警惕什么?

血小板减少(PLT<100×10⁹/L):

轻度(50-100×10⁹/L):可能无症状,需观察。

重度(<50×10⁹/L):出血风险增加(如皮下瘀斑、鼻出血)。

血小板增多(PLT>400×10⁹/L):

感染恢复期、炎症或骨髓增殖性疾病(如原发性血小板增多症)。

四、报告中的箭头(↑↓)怎么看?

↑(高于正常值):

白细胞↑:可能感染、炎症。

血小板↑:炎症、感染或骨髓增殖。

↓(低于正常值):

血红蛋白↓:贫血。

白细胞↓:病毒感染、药物影响。

五、注意事项

个体差异:儿童、孕妇、老年人的参考值可能不同,需结合具体情况。

动态观察:单次异常可能无临床意义,需复查或结合症状判断。

进一步检查:

贫血需查铁、维生素B12、叶酸水平。

白细胞异常需结合C反应蛋白(CRP)、影像学检查。

血小板异常需查凝血功能、骨髓穿刺(必要时)。

六、总结

血常规是判断感染、贫血、血液病的基础工具,但需结合临床表现和其他检查综合分析。若报告异常,建议咨询医生进一步评估,切勿自行诊断或恐慌!

示例:

若白细胞↑ + 中性粒细胞↑ + 发热 → 可能细菌感染。

若血红蛋白↓ + MCV↓ + 乏力 → 可能缺铁性贫血。

若血小板↓ + 皮肤瘀斑 → 需排查血小板减少症。

希望这份指南能帮你轻松看懂血常规报告!