胰腺癌之所以常在晚期才被发现,主要与其隐匿性高、早期症状不典型、缺乏有效筛查手段等多方面因素有关。

以下是具体原因分析:

1. 胰腺位置深在,早期症状难以察觉

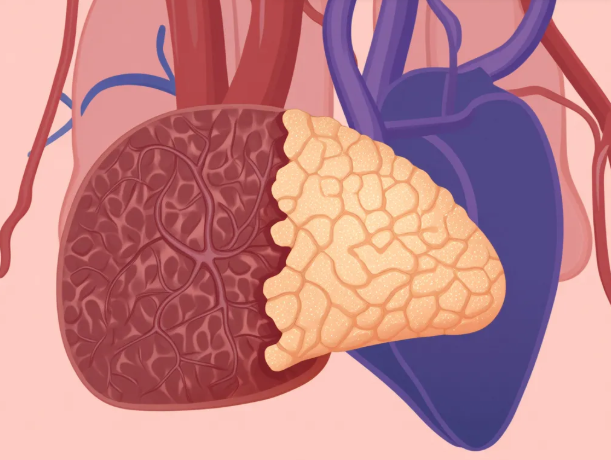

解剖位置隐蔽:胰腺位于腹腔深处,被胃、小肠、肝脏等器官包围,且周围缺乏敏感的神经末梢。早期肿瘤生长时,即使体积增大,也不易引起明显疼痛或不适。

症状非特异性:早期胰腺癌常表现为消化不良、上腹隐痛、食欲减退、乏力等,这些症状与胃炎、胆囊炎等常见疾病相似,容易被误诊为“胃病”,导致延误治疗。

2. 肿瘤生长迅速且无痛性

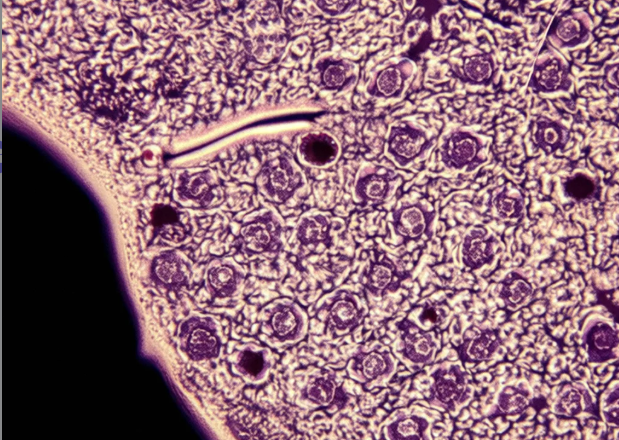

快速进展:胰腺癌细胞增殖速度极快,平均每月体积增长1倍,且早期就可能通过血液或淋巴系统转移至肝脏、肺部等器官。

无痛性生长:在肿瘤尚未压迫神经或周围器官前,患者通常无明显疼痛感,直到肿瘤侵犯周围组织或胆管时,才会出现剧烈腹痛、黄疸等明显症状。

3. 缺乏有效的早期筛查手段

常规体检难以发现:普通B超因肠道气体干扰,难以清晰观察胰腺;CT、MRI虽然更敏感,但成本高、普及率低,且多数人未定期进行此类检查。

生物标志物不足:目前常用的肿瘤标志物(如CA19-9)特异性和敏感性有限,无法单独用于早期筛查。例如:

CA19-9:仅在部分患者中升高,且可能因胆道疾病等其他原因异常。

新技术探索:如血清microRNA-25(miR-25)等新兴标志物正在研究中,但尚未广泛应用于临床。

4. 公众认知不足与高危因素忽视

认知偏差:胰腺癌发病率相对较低(占癌症的约3%),公众对其警惕性不足。许多患者误将早期症状归因于“消化不良”,忽视潜在风险。

高危人群未定期筛查:以下人群风险较高,但往往未采取针对性预防措施:

长期吸烟者(风险增加2-4倍);

50岁后新发糖尿病患者;

肥胖者(BMI>30,风险增加47%);

慢性胰腺炎或家族史者。

5. 诊断技术局限性

影像学检查瓶颈:早期胰腺癌体积较小,常规影像学手段(如CT、MRI)可能难以发现微小病灶。内镜超声(EUS)虽更敏感,但操作复杂、费用高,难以普及。

病理确诊困难:胰腺位置特殊,获取活检样本(如穿刺)难度较大,可能延误确诊。

6. 治疗困境加剧晚期发现

手术难度大:胰腺周围血管密集,肿瘤若侵犯血管,手术切除风险极高(如“拆弹”般复杂)。

化疗耐药性强:传统化疗药物对胰腺癌效果有限(有效率不足30%),靶向药物也仅适用于少数携带特定基因突变的患者(<5%)。

如何提高早期发现率?

关注“2痛2少”信号:

2痛:持续性上腹痛(尤其进食后加重)、放射至背部的疼痛。

2少:体重明显下降、食欲减退。

高危人群定期筛查:

内镜超声(EUS):敏感性高,适合高危人群。

MRI/MRI-PD:无辐射,适合长期监测。

新技术应用:

血液检测:如PAC-MANN(98%准确率)或microRNA-25标志物检测,可能成为未来早期筛查的突破点。

总结

胰腺癌的“隐匿性”使其成为癌症中的“隐形杀手”。

早期症状模糊、筛查手段有限、公众认知不足是导致其晚期发现的主要原因。

未来需通过加强公众教育、推广新技术筛查、提高高危人群监测频率,才能改善这一困境,为患者争取更多治疗机会。